De libros

Nos hacen compañía, son testigos y registros de nuestra historia. Nos invitan a imaginar otros mundos y realidades, y, a la vez, son solo letras sobre páginas que, en conjunto, crean relatos únicos.

Originalmente “libro” viene del latín “liber” que se refiere a la parte interior de la corteza de los árboles, un recordatorio de cómo, mucho antes del papel, la escritura encontró refugio en la naturaleza.

La invención de la imprenta marcó un antes y un después en esta historia: en 1440, Johannes Gutenberg diseñó los tipos móviles en Estrasburgo, moldes de plomo que imitaban a la perfección la caligrafía manuscrita. Gracias a su reutilización, las palabras comenzaron a viajar más rápido, derribando los muros del privilegio.

Aunque el origen auténtico de la imprenta aún es debatido, fue Gutengberg quien imprimió la primera Biblia de 42 líneas, un símbolo de la democratización del conocimiento.

A través de la imprenta, los textos dejaron de pertenecer solo a unos pocos privilegiados. Se masificaron y, con ello, se propició un cambio profundo en la cultura. La alfabetización se expandió como nunca antes, haciendo del saber un poder accesible, rompiendo el control absoluto de monarquías e iglesias, y despertando una revolución intelectual.

Es fascinante pensar en el viaje y el impacto de este noble objeto. Hoy en muchas de nuestras casas llenándose de polvo, siendo reemplazados por versiones digitales o en algunos casos por contenido visual en diversos streamings. Sin embargo, siempre he creído que los libros son irremplazables. Hay algo entrañable en la experiencia de abrir uno, en ese deseo incontrolable de recorrer sus páginas, juntar las letras y transformar los símbolos en imágenes y escenas en nuestra imaginación. Cuando leemos, el tiempo parece detenerse. Nos abstraemos del mundo, con el olor característico de sus páginas, la bibliosmia: ese perfume que causa en algunas personas este olor tan característico que desprenden los libros usados. El polvo, el tiempo corre en time lapse veloz, la luz va cambiando pero nuestra lectura se mueve en una cámara sumamente lenta. Eso solo ocurre sosteniendo un libro.

Mi primer libro fue “Un Cuento de Navidad”. Lo intercambié por algo que, en ese entonces parecía invaluable: mi chupete. A cambio, recibí aquel tesoro que mi madrina guardaba. Aunque no sabía leer, entendí que esas páginas bellamente ilustradas contenían algo mágico y de muchísimo mayor valor que mi chupete. Con mis dedos, recorría las líneas y relieves, descubriendo cada detalle como si fuera un tesoro escondido. ¿Cómo no cambiaría un roñoso chupete por semejante maravilla?

Desde entonces comprendí el real valor de un libro. Luego cuando llegó el momento de pasar del jardín al colegio, mis papás me postularon a algunos colegios. No sé si es mito o realidad, pero me dicen que en una de las pruebas me hicieron escoger entre un helado y un libro. Casi todos los niños escogen helados, pero yo elegí el libro. Los profesores extrañados me preguntaron por qué a lo que yo, -supuestamente-, respondí que el helado es rico y fresco, pero me lo como y se acaba, el libro, a pesar de leerlo queda para toda la vida. Siempre que relato esta historia imagino un sonido de aplausos de fondo. Claramente tampoco me volví niña genio posterior a esto.

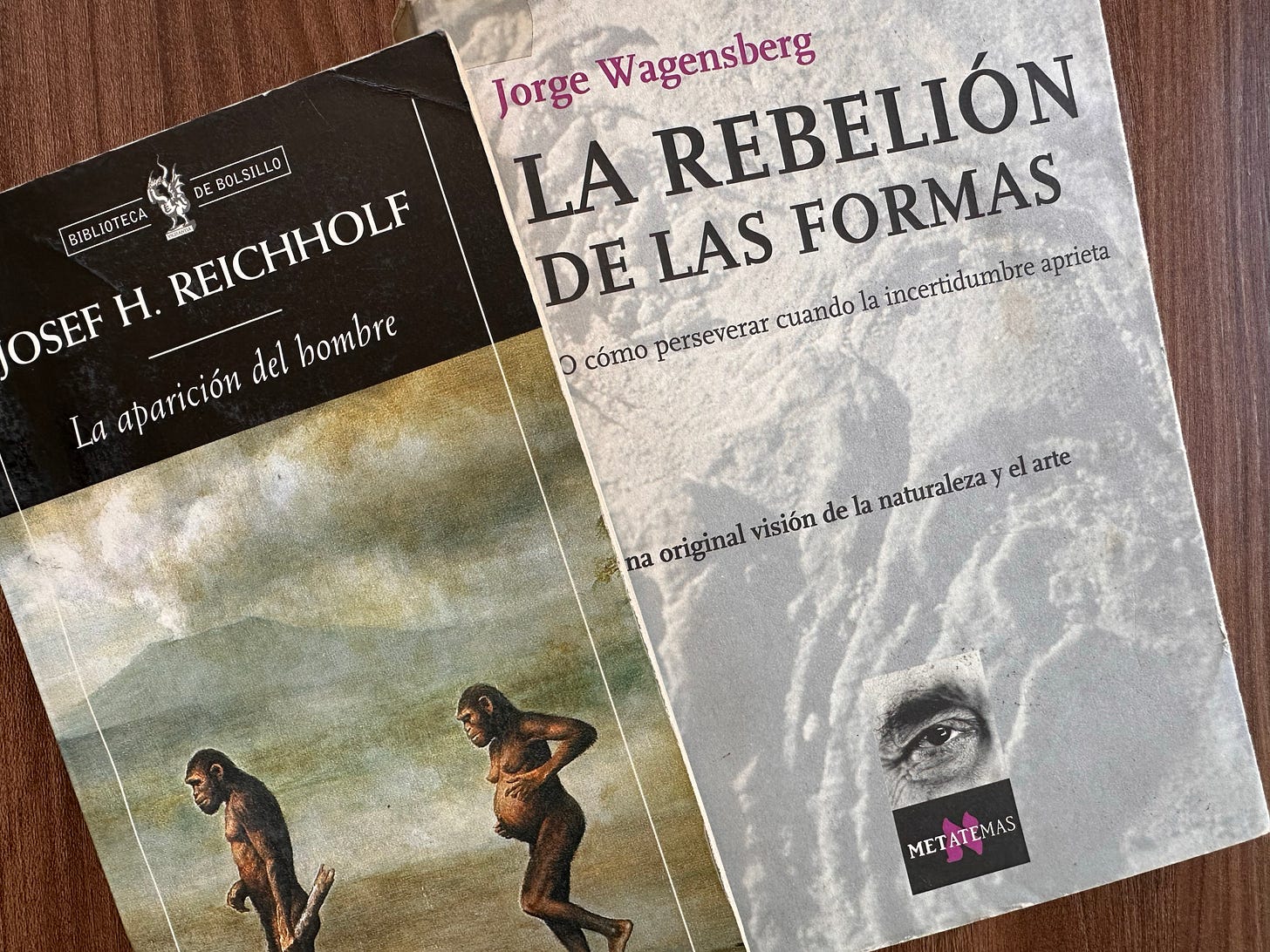

Los libros siempre han sido parte de mi vida. Mi papá, un ávido lector, llenaba nuestra casa de estantes repletos de libros. Donde quiera que estuviera, había libros a mi alrededor: en el living, en el dormitorio, incluso en el baño, con un revistero que albergaba cómics, revistas y algún que otro ejemplar curioso. Entre tantos lomos de libros, alguno que otro lo retiraba de sus vecinos que lo tenían atrapado. Leí “La aparición del hombre” de Josef H.Reicholf, que me abrió la puerta a textos de ciencias y humanidades como “La Rebelión de las Formas: o cómo perservar cuando la incertidumbre aprieta” de Jorge Wagensberg o recientemente “El Amanecer de Todo” de David Graeber y David Wengrow. Cada libro, en su momento preciso, se convirtió en algo esencial para mí.

No es fácil despedirse de una historia. Siempre me invade ese vacío extraño al terminar un libro:

“Un libro es una cosa entre las cosas, un volumen perdido entre los volúmenes que pueblan el indiferente universo; hasta que da con su lector, con el hombre destinado a sus símbolos.” Jorge Luis Borges

Y es precisamente eso: un libro encuentra a su lector como si fuera su destino inevitable. Quizás por eso me cuesta tanto acabar libros o series. Hay algo en ese final que parece tan definitivo, tan irrevocable, como si algo vivo se extinguiera en ese momento. Jorge Wagensberg, citando a Picasso, describe perfectamente esta sensación:

“Sin acabar, una obra permanece viva, peligrosa. Una obra acabada es una obra muerta, asesinada”. Pablo Picasso.

Recuerdos los veranos interminables de la adolescencia, cuando el colegio nos daba esos tres meses de libertad. Los días comenzaban llenos de juegos y aventuras, pero con el tiempo, llegaba el ocio, y con él, el aburrimiento y a posterior, los libros. En nuestra casa de la playa, tras la primera semana, el aburrimiento me llevaba a buscar algo que leer. Me sumergí en las revistas “Historia & Vida” que mi padre coleccionaba y, más tarde, en ediciones de bolsillo de clásicos como como “Quo Vadis” de Henryk Sienkiewicz. Recuerdo haber devorado ese libro en dos semanas, llorando al llegar al final, no solo por la tragedia que narraba, sino porque significaba decir adiós a una historia que ya sentía como mía. Paul Sweeney lo expresa mejor que yo:

“Sabes que has leído un buen libro cuando al cerrar la tapa después de haber leído la última página te sientes como si hubieras perdido a un amigo.”

Durante esos veranos, mi padre también llevaba consigo un bolso lleno de solo libros. No sé si con extremo optimismo de lectura veloz, de necesidad de compañía o de inseguridad respecto a si realmente disfrutaría de alguno de esos libros; si entre ellos estaría “el indicado”. Me intrigaba que además forrara a los elegidos con papel de regalo para leerlos en la playa. No entendía por qué lo hacía, tampoco se lo pregunté. Quizás era una cuestión de pudor, una forma de preservar la intimidad de sus lecturas. En una época distinta a la nuestra, donde todo parece necesitar ser expuesto, esa decisión me parece, ahora, un gesto de libertad y autenticidad: leer por el simple placer de leer, sin que nadie más supiera qué estaba leyendo. O quizás, simplemente le gustaba envolver regalos y obedecía a una razón estética.

Sea cual fuese la razón, los libros cumplen un rol especial en nuestras vidas. Hemos prestado libros con la ilusión de compartir lo que nos hicieron sentir, aunque sepamos que tal vez no regresen. En mi caso, esta relación de préstamos sin vueltas, la tengo con una muy buena amiga. Partió con Sábato con “El Túnel” y hoy va con “Nicolás y Alejandra: el amor y la muerte en la Rusia Imperial” de Robert K. Massie y “La Dama de las Camelias” de Alexandre Dumas.

Mi relación con los libros alcanzó un nuevo nivel en mi último año de universidad, cuando decidí que mi proyecto de título sería la creación de uno. Diseñar un libro es enfrentarse a un reto que combina narrativa, diseño y estrategia. Desde la portada, que debe ser una invitación, el contenido que debe enganchar a los lectores, hasta la elección del papel o la tipografía, todo tiene un propósito. Un libro no solo es un objeto tridimensional; es un universo en sí mismo. Y, como diseñadora, entendí que no había desafío más hermoso que embarcarme en ese viaje.

Hoy, leo más de lo que escribo, aunque disfruto de este espacio donde puedo llenar páginas con mis propios símbolos. En mi velador esperan pacientes , “La Vegetariana” de Hang Kang y “Cumbres Borrascosas” de Emily Brontë. Para mí, los libros son puertas abiertas, páginas habitadas. Invitan a explorar el conocimiento y a enriquecer la vida de formas inesperadas. Te dejan con preguntas, pero también con el deseo de buscar respuestas, incluso fuera de sus páginas. Porque, en el fondo, un buen libro nunca termina realmente.

“Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para ser sometidos a investigación. Cuando consideramos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa” Umberto Eco