Corría el año 2013, en un ánimo de no entrar tan a secas en el mundo laboral, decidí cursar el diplomado Diseño Editorial en la Universidad de Chile. Como proyecto de este diplomado desarrollaríamos alguna propuesta editorial, por lo que ese año comencé a trabajar en lo que sería a futuro mi libro. Con la ayuda de profesores que aún llevo en mi corazón y en las páginas; Mariana Muñoz y Eduardo Castillo, me alentaron a participar del Fondo del Libro para que éste viera la luz el 2015, lanzándolo en la panadería Metissage.

“Son las siete de la tarde y el local parece inundado del olor a pan caliente que se apodera del mostrador. Los clientes de apetito muy despierto casi pueden sentir en la boca el gusto sabroso y crujiente del pan. Expectantes, se frotan las manos como queriendo entibiarlas con el reconfortante aroma que viene del horno. Todos esperan. Un hombre vestido inmaculadamente de blanco entra con una gran canasta y deja caer el pan sobre el mostrador. Así va y vuelve, dejando caer más y más panes. Los comensales sin perder un minuto se abalanzan sobre ellos, tan ansiosos que ni siquiera toman precauciones para no quemarse, los toman con gran prisa, metiéndolos en su bolsa casi sin tocarlos. Otros no se resisten, y aun quemándose deciden “degustarlos”, despedazando con los dedos una marraqueta que cruje y deja salir una estela blanca de vapor, antes de llevársela a la boca.

Este es el desenlace de una producción fructífera, con una aparente conclusión muy simple que no dura más de treinta minutos. Pocos saben que se trata de un proceso que dura horas y horas, y compromete a gente con claras labores, una maquinaria de importante ingeniería y técnicas del pasado y del presente, las cuales suceden tras el mostrador, y que el cliente ansioso y con hambre desconoce del todo.”

“Agua, Harina, Sal y Levadura: Relatos del oficio panadero en Santiago de Chile”, Gabriela Diéguez, Ocho Libros, 2015

Toda receta tiene un comienzo, primero se deben poner en orden los elementos a utilizar y ver de qué se dispone en la cocina para empezar. En esta búsqueda de ingredientes me encontré siendo una incipiente diseñadora de profesión, aun no dedicada al marketing ni mundo empresarial, y una mujer en búsqueda constante de relatos del pasado. Se preguntarán entonces, por qué una diseñadora acabaría haciendo un libro. Si bien no me considero una ávida lectora, siempre he tenido una especial conexión con los libros, admirándolos como un objeto de compleja construcción.

Este vínculo con los libros se concretó en mi último año de carrera cuando hice mi proyecto de título. Mi propuesta fue la realización de un libro, desde la gestación de la idea, al diseño y producción. En ese momento entendí que no habría otro proyecto que pudiese ser un desafío más alto que la realización de uno, pues un libro sería un espejo de todas mis habilidades adquiridas en los años estudiados en la Universidad: capacidad de generar y levantar contenido, detección de oportunidades, definición de destinatario, diseño, estrategia y producción.

Por otra parte, el libro como objeto es tremendamente complejo: es un objeto tridimensional y no sólo en su forma sino también en su contenido. Por medio de caracteres se levantan nuevos mundos y relatos. También tiene una forma específica, un peso y textura que nos dan ciertas características especiales para entender su contenido aún más. Entonces nos enfrentamos a un objeto de diseño, donde cada aspecto tiene una fundamentación, la portada debiera ser una invitación, las tipografías deben ser coherentes al contenido, deben acompañar al lector introduciéndolo en la historia, el papel, puede ser blanco o amarillo, brillante o mate, formato grande o pequeño, todas decisiones importantes para dar consistencia al proyecto. Entonces, ¿cómo yo siendo una diseñadora no encontraría atractivo embarcarme en este desafío?

La capacidad de permanecer en el tiempo es propia del libro, por lo que también me parece una responsabilidad muy grande…es importante entonces detenerse y pensar…¿qué estamos dejando para el futuro? ¿Qué historias son necesarias que permanezcan? Y justamente esta pregunta me ha acompañado por mucho tiempo. Y creo tener una de las posibles respuestas: Me encantaría encontrar en libros relatos que no pude conocer personalmente.

Y si hablamos sobre historias que no conocí en primera persona, las historias de mi abuelos y antepasados son las ganadoras. Dicen que mis abuelos paternos, fueron personas extraordinarias, pero no los conocí. Ambos compartían historias de inmigrantes, culturas diferentes y el oficio de la panadería. Lamentablemente cuando nací ellos ya habían fallecido. Increíblemente parte importante de lo que soy hoy está marcado por su historia a pesar de no haber compartido con ellos. He crecido escuchando a través de mis padres y mis tíos sus aventuras, vida cotidiana y desafíos a tal punto de creer conocerlos a la perfección tanto física como personalmente.

No hay nada más conmovedor que el relato oral de la historia familiar, pero a la vez es frágil: probablemente lo que hoy conocemos será transmitido con menor precisión y mayor fantasía de generación en generación. Es en este punto donde encontré una oportunidad. Sabemos tanto, y aún no lo suficiente, de historia universal, historia de nuestro país, pero finalmente son historias generales. Poco o nada sabemos de nuestra propia historia, de la historia local y familiar, lo mismo que reafirma Simon Sebag con su libro “El Mundo, una historia de Familias” que actualmente me encuentro leyendo, o intentando terminar hace meses con esas más de 1.400 páginas. Esa historia que nos podría dar un detalle exacto de la vida de nuestra familia y ciudad años atrás, cómo era el barrio, a qué olía el café, o como eran las tardes de domingo.

Creo que es importante reconocer esta historia también: la pequeña historia o micro historia. Esa que nos habla de costumbres, de valores, de gustos y de vida doméstica. No puedo dejar de mencionar la colección de Historia de la vida Privada de Georges Duby, Phillipe Ariès, que es una joya para leer desde la vida cotidiana en la roma imperial hasta nuestros días; cómo se casaban, como era ir al baño, cocinar, etc. Me es casi imposible entender el presente, lo que somos, sin saber de nuestro pasado. Creo que el pasado nos ayuda a formular o por lo menos entender parte de nuestra identidad.

Es así como me acerqué a la panadería en búsqueda de comprender mis antecedentes. Mi abuelo, Álvaro Diéguez, llegó a Chile desde Chaguazoso, un pequeño pueblo de Galicia en España, y como todo inmigrante, llegó con una mano detrás y otra delante, y al igual que muchos españoles abrieron panaderías y otros negocios de barrio. Ellos tenían hambre y necesidad de establecerse por lo que el trabajo duro no sería un obstáculo.

Con estas historias de mis abuelos y su círculo creí que para muchos, este libro sería interesante de leer. Claramente en él se tocan historias particulares, pero el pan tiene un aspecto social y emocional común a todos los chilenos siendo reconocido como el alimento básico más importante y querido, presente en todas las mesas sin ningún tipo distinción.

A través de este libro se realiza una invitación a conocer el mundo panadero, un mundo cotidiano muy poco explorado. Por esto mismo, la contribución de este proyecto fue la entrega de un precedente acerca de cómo a través de la valorización del relato oral como fuente bibliográfica se puede desarrollar un relato escrito, visual e ilustrado donde se otorga reconocimiento y valor a un sector de producción y a un oficio a veces menospreciado, o, por lo menos, invisible para la mayor parte de las personas.

“Agua, Harina, Sal y Levadura” concluye en un libro ilustrado que buscó aportar desde el estudio de la historia de algo cotidiano y doméstico como es el pan, reconocer un oficio en extinción, ahondar su importante papel en la conformación de barrios en la ciudad, y por último entregar un panorama general en la industria artesanal del pan en Chile.

Este libro no intentaba ser pretencioso y no me gustaría tampoco que eso aparentara, quise simplemente que fuera lo que era, al igual que el pan. Al abrirlo no encontrarán un lenguaje refinado ni complejo, todo lo contrario: es simple y cercano.

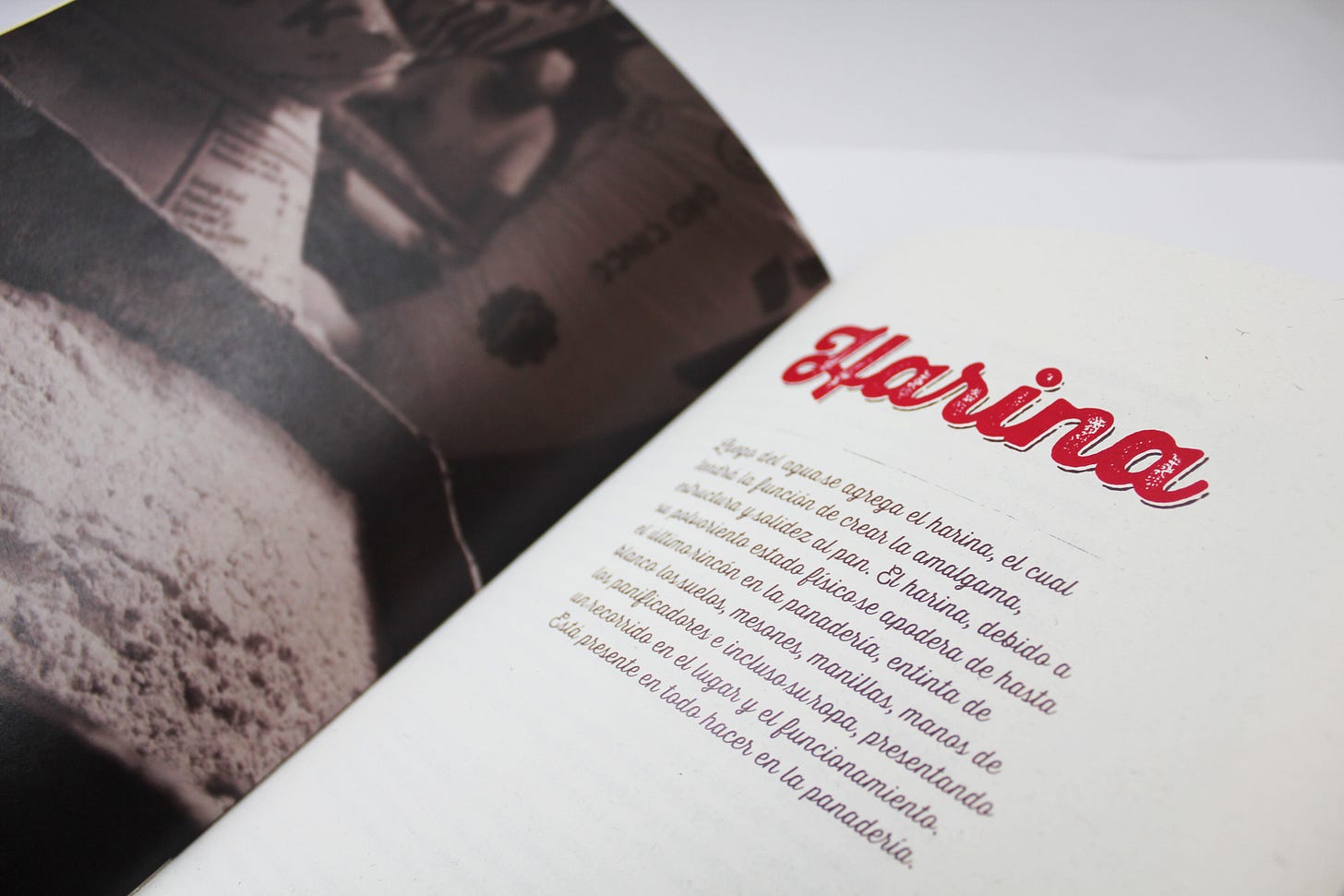

Quise expresar por medio del lenguaje escrito la calidez, cercanía con los entrevistados y sus historias, tal como la voz de “un padre enseñando a su hijo”. Mientras que el lenguaje visual se realiza un aporte con las ilustraciones que tienen un carácter de libro enciclopédico antiguo.

Parte de este lenguaje son también las fotografías que acompañan los capítulos. Éstas generan un ambiente cálido además de entregar cierta intimidad y de movimiento, es por esto que poseen una condición de acción: son imágenes difusas y en movimiento con el fin de mostrar la vida y el accionar de la panadería.

“Agua, Harina, Sal y Levadura” se compone de cuatro capítulos o más bien, cuatro ingredientes, para ponerse a tono con la jerga panadera. Estos son los insumos básicos y primordiales para la realización del pan, o en nuestro caso, para este libro. En cada uno de los capítulos se muestran aspectos relacionados con el ingrediente aludido.

El recorrido de estas historias se hizo gracias a muchas voces y algunas de ellas que ya no están con nosotros: Manuel Domínguez, José Domínguez, Alfredo Sierra, José Yáñez, Marcelo Gálvez, Lucio Fraile y Eliana Pesce, gracias a ellos, su generosidad y sus experiencias ligadas al oficio panadero durante toda sus vidas este libro se llevó a cabo.

En sus historias hay relatos de muchas panaderías que hoy ya no existen. De las más antiguas aun podemos ver a San Camilo (1884), Castaño (1933) o Las Rosas Chicas (1904) que de a poco, otras más pequeñas han desaparecido.

Hoy los esfuerzos por valorizar las panadería tradicional de barrio sigue con pero con mayor fuerza, sobre todo en dirección a una panadería más artesanal. Es un gusto encontrarse con panaderías clásicas y en muchas ver filas de personas a la hora exacta que sale el pan. También se agradecen iniciativas como La Panadera donde muchas veces me he dado un gustito panadero más boutique y porque además me caen tan bien la Vale y la Fran o también Pan Merced, panadería Olivia´s que me queda cerca de casa y la siento como una segunda casa, o ya con una propuesta integral de contenidos de Nico Guzmán con su Hacedor de Pan.

La panadería de barrio es parte de nuestra identidad, nos habla de costumbres, recuerdos de infancia, nos hace sentir en casa y cuando no estamos en Chile de las primeras cosas que se extrañan es su panadería. Algo común en cualquier casa, familia y clase social, que nunca nos falte el pan sobre la mesa.